原子力発電所の見学で思うこと (09年11月)

大学の同窓会で毎年2回見学会を実施している。今年の秋は関西電力の主力である福井県の大飯発電所と原子力研修センターを見学した。技術系の参加者として有意義な一日であった。

関西電力が見学用のバスを用意し、2名が同行してくださり、同窓生は35人が参加した。説明では世界に435基の原子力発電所があり、米仏についで日本が3番目、53基ある。関西電力は福井県の3ヶ所に計11基の発電所を持っており、1970年から1979年までに相次いで建設された。大飯発電所は4基計471万kWの出力で、わが国では2番目に規模が大きく、同社では原子力が発電電力量の50%近くを賄っている。

いずれも、市街地から離れた半島や島の突端に立地している。最初、おおいり館という展示コーナーで、実物の1/3モデルと映像で仕組みの説明があった。次にセキュリティの関係で構内は専用のバスに乗り換えての見学であった。仕組みや安全性については丁寧に説明してくれたが、一般の方にとってはやはり難しい。火力発電と同じように原子力で熱を発生させ蒸気にして蒸気タービンを回して発電するが、沢山の配管や熱交換器などがあり仕組みがスッとは頭の中に入らないと思う。

それでも、設備の基本は、異状があれば「(発電を)止める、(原子炉を)冷やす。(もれた放射能を)閉じ込める」ことで安全を確保する仕組みができている。

昼食後、少し離れた高浜町の原子力研修センターを見学し、担当課長から説明を受けた。

- 過去のトラブル事例について、現物を展示し、原因と対策を整理し、研修生に理解させる。少なくとも6年間の研修を終えないと現場でオペレーション勤務できない仕組みである。ちなみに今年は72名の新人が操作要員として訓練を受けている。

- 1992年の美浜発電所での蒸気発生熱交換用細菅の破断による一次冷却水の漏れについては、細菅のフレ止めの改善や探傷装置による診断などの対応が、また、2004年の蒸気配管の破断事故についても、分析と対策・補修などが行われた。仕組み上は緊急遮断のECCSにより、瞬時に原子炉を遮断するシステムの装備と作動訓練などが行き届いていることを実感した。

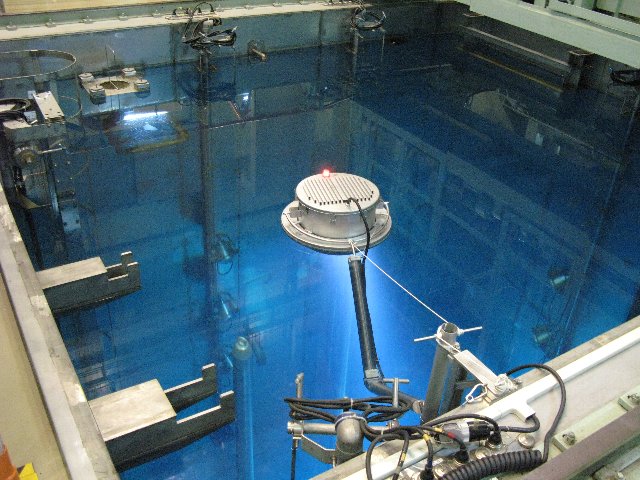

- 制御棒の駆動のメカニズムや、原子炉の制御棒、模擬装置もできるだけ実物に近づけての訓練など、技術系の見学者にとっては興味深い内容である。また、現場経験30年以上のベテランが技術・技能を伝承しようとしている真剣さと熱意が伝わって来、感慨深いものであった。

- システムの安全に対する設計思想や、日頃の訓練、補修、放射線管理などを通じて、充分に安全な操業を実現していることが伝わってくる。

これらの活動を通じて、設備の延命策、稼働率のアップについては、定期点検の頻度を12ヶ月から24ヵ月ごとに変更したことでもあり充分に可能性がある。しかしながら、CO2対策として有効としても、過去の経緯を考えると、新規の立地、途上国での普及などについて、きめ細かな管理ができるかなど難しい問題が残されているように思えた。

帰りに舞鶴の引き揚げ記念館を見学した。終戦後、昭和20年から昭和33年まで60万人以上がロシア、大陸から引き揚げ船で舞鶴に帰ってきた当時の状況を物語る写真や文書類は、「岸壁の母」にあるように、当時の厳しい状況を髣髴とさせる。とくにロシアでの抑留生活の厳しさが、胸を打った。帰りのバス中で参加者の自己紹介、全電化住宅への感想・意見交換などがあり大阪に到着した。

|

|

| ↑大飯原子力発電所の展示館の前で | ↑舞鶴引き揚げ記念館からの夕日 |

|

|

| ↑原子力研修センターの原子炉のある実習用プール | ↑昼食後、海を散歩 |