ブータン王国について 100208

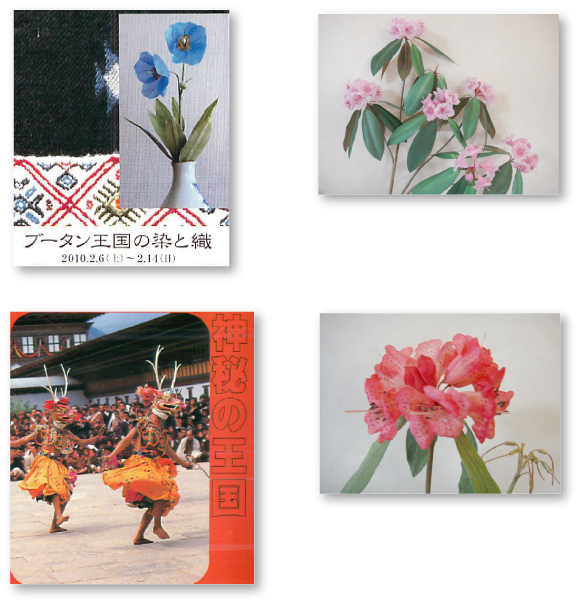

関東在住の古屋正子さんが2009年、ブータンにグループで旅行し、高山植物などの花を撮影し、アートフラワーを作った。展示会が西宮であったので拝見した。主催者は西岡里子さんで、1964年から11年間ブータンに暮らした。その魅力に見せられて『ブータン王国の染と織り』の展示販売会を毎年1度開催している。素晴らしい織物や民芸品が展示されていた。

新婚まもなくの時期にご主人の西岡京治氏が農業技術指導者として2年間、同国へ行くのに同行され、そのまま長期滞在された時の書籍「ブータン神秘の国」を一気に読み深い感銘を受けた。

ご主人は農業発展につくし、外国人として最初に国王から「ダショー」という最高の栄誉(爵位)を受けたが、28年間の滞在中現地で亡くなり、国葬されたとのことである。

ブータンと国民総幸福量(GHP)

面積は日本の九州(人口1300万人)、台湾(人口2300万人)より少し大きいが、人口70万人弱で南から北へ向かって海抜が100m〜4000m位の高地に住み、農業を主産業としている。さらに北側はヒマラヤにつながる海抜7000m級の山脈が連なる。農民の大半は仏教(チベットと同じラマ教)を信仰し、自然との調和の中で持続可能な生活をしている。ことばも文字は同じチベット語であるが、話し言葉は相当違う。

物質的な豊かさだけでなく精神的な豊かさを含め、「幸せ」を指数化しようという試みがあり、国内総生産(GDP)にならって、国民総幸福量(GHPとかGNH:Hはハピネス)が高い国として、世界の経済学者の間でも取上げられている。

当初は物々交換の生活

西岡夫妻がブータンで暮らしたパロは西部にある首都ティンプーの近くの町で、国境近くから160kmの道のりをジープで15時間かかった。当時、住民の生活は物々交換が主体の自給自足の生活であるが、住宅は立派である。市場で売っているものは日用雑貨類だけで、食糧は近くの農家で、やっと卵などを分けてもらえた。その農家の方が、親代わりになって生活の面倒を見てくれることで、自信になったという。

四季折々の自然の変化の中での生活は、お祭りや国技の弓の試合や稲の収穫などがあり、十分馴染んでいった。ヤクという動物を一頭分けてもらい、乾燥、貯蔵して干し肉や腸詰にして頭の先から尻尾まで利用しつくすことで1年間の生活ができる。

住民は老いも若きも着道楽

すべての生活が豊かであるが、着物に対して相当のお金をかけている。ブータンの織物は日本の着物に似てあまり洗うことができないから目立たないが、お祭りや式典では晴れ着を着る。男は日本の丹前のような「ゴ」を、女は「キラ」という着物に高価なサンゴの首飾りや銀製のブローチをつける。これらの織物は、国の東部で作る手織りの布で毎年流行がある。また、民具も漆塗りの木碗や丸型の竹の弁当箱など素晴らしいもので、西岡さんのご自宅での展示会ではこれらの織物などを間近に見ることができた。

農業指導での成果と国への貢献

西岡氏は農業を指導し、数年の内に野菜の収量が飛躍的に伸び、国民の生活改善につながった。国王からの要請で、水利のよい土地を選んで農場として使うことができるようになり、水田、野菜、果樹など日本式農場として成長、飛躍していった。1967年に王家から城へ招待を受け、農場の報告をするとともに、翌月には国会議長を始め、国や政府の高官が80人もパロ農場を視察されるなど、最高の評価を受けた。氏は国王からの要請を受け、任期を延長して国内各地に長期間の農業指導を続けるうちに、28年もの間ブータンに滞在することになったのである。

偶然ブータンについての小さな展示会を覗いたことから、色々なことを考えさせてもらえた。同国は若きウォンチュック国王のもと、自分たちの文化を維持しつつ、生活は少しずつ豊かに便利になっているが、決して経済的な豊かさを求めているのではない。なお、同国は2008年に立憲君主国に移行し、新憲法が公布された。機会があれば、訪問したいところである。

ブータンの青いケシ(下)とシャクナゲ(古屋さんのアートフラワー作品)と展示会案内より