業務内容【技術士】

技術士の資格取得

1999年4月に技術士(環境部門:環境保全計画)の資格を取得。論文の概要は以下のとおり。

①都市ガスの天然ガスへの切り替えに伴う機器技術対策・システムの確立

給湯器。風呂釜などの家庭用機器の燃焼技術基準の設定、機器ごとの対策技術仕様の決定、各家庭での機器の調整技術マニュアルの作成、作業後の燃焼確認基準と不完全燃焼防止用CO検知メータの開発と現場作業への導入など。この天然ガスへの切り替え作業は1975年に始まり1990年に完了した。

②地域冷暖房事業に関する燃焼排ガスの技術対策と排ガスの拡散予測・評価

地域冷暖房システムの導入時に、コージェネレーション(ガスエンジンなどによる熱と電力の併給システム)は省エネの推進、経済性の確保に有効である。一方、都心部での利用であり、機器の低NOx化技術開発とともに、NOx対策の評価方法の確立が重要である。社内研究所の他、有識者、専門家の参画・協力を得て研究会報告、学会発表を実施した。

2004年4月に技術士(総合技術監理部門)の資格を取得

、技術士には継続教育、技術者倫理と守秘義務が求められる。技術士の上位資格である総合技術監理部門は、さらに①経済性管理、②人的資源管理、③情報管理、④安全管理(リスク管理)、⑤社会環境管理が求められる。これらの管理(マネジメント)を推進するためにISO9001,ISO14001などの国際規格にも精通し、活用する必要がある。

技術士としての活動

技術士資格を取得し、独立してコンサルティング活動を進めてきた。これは、相手企業の特性(取扱い製品・技術・サービス、経営者の考え方と歴史・風土、管理職、従業員など)に応じて対応が異なり、まさにコンサルティングについては奥行きが深い。

独立して11年間、多くの企業とのかかわりの中で、経験・ノウハウを蓄積してきた。この経験を有効に活用して、企業の支援、社会に貢献していきたい。

①技術士会近畿支部環境研究会での活動

環境は経営や技術に深くかかわっていることから、環境研究会は多様な技術部門の技術士が会員であり、現在100名以上の会員を有している(技術士以外でも会員になれる)。

この中で企画担当幹事として、外部の有識者をお招きしての特別講演会やシンポジウム、見学・研修会などを開催してきた。本活動は環境研究会のホームページ「PE-eco Technology」としてその要旨を掲載している。

本活動により、2010年に日本技術士会から会長表彰を受けた。

②著作物の発行等

大阪ガス勤務時も、ガス利用設備について、多くの技術・広報資料の作成に係わって来た。主な書籍は以下のとおり。 ※※※ 第7号の関連記事はこちら>>>

1970「ガス風呂技術マニュアル」

1983「ガスニュース」別冊

1984「都市型集合住宅訪米実態調査団報告書」

1995「自動車排ガス問題の解決に向けて自動車NOx低減対策調査報告書」

※※※ 第8号の関連記事はこちら>>>

1999「ISO14001水質保全と排水処理対策」日刊工業新聞 (社)大阪工業会編

2005「実践現場の管理と改善講座 環境対策と管理」日本規格協会 名古屋QS研究会編

2007「工場長スキルアップノート」日刊工業新聞社 工場長スキルアップ研究会編

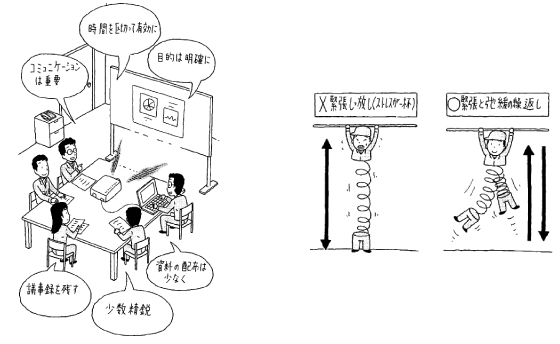

2008「現場リーダースキルアップノート」日刊工業新聞社 現場リーダースキルアップ研究会編

2008「ISOマネジメント」特集記事 日刊工業新聞社

③2010「関西を元気に! 技術士の提言」

日刊紙フジサンケイビジネスアイ(日本工業新聞)に日本技術士会近畿支部環境研究会が協力して、2010.8~半年間12回シリーズで高速道路のあり方などについて提言し、原案作成に参画。

※下の二つの図は現場リーダースキルアップノートより