奈良の大仏ご開帳と京都の泉湧寺

2010年、日本、関西の歴史を見聞きする機会が幾つか合ったので紹介したい。

①卑弥呼の国と伊勢神宮

卑弥呼に関する知見が少しずつ増えている。2000年9月に技術士全国大会で、伊勢神宮に係わる歴史について渡辺寛皇学館大学名誉教授の講演があった。古事記と日本書紀が日本の国の起源、「神の世から人の世へ」を理解するのに詳しい記述がある。最近話題になっている大和の纒向遺跡は垂仁天皇の関係かと思われる。大和王朝は九州から来たと思うとの解釈であった。ただし、纒向遺跡から祭祀の時に使用される銅鐸の破片が発見されたとNHKテレビで紹介された。これは卑弥呼の鬼道に関係するのではとの報道があった。

伊勢は理想郷、常世の国、豊饒の海があり、 20年ごとに創祀・遷宮が行われる。伊勢神宮の斎宮(イソノミヤ)は伊勢の内宮、神殿は、神が常におられる所として、三世紀末からとの記述がある。当時は九州王権、大和王権があった。出雲は大和に負けた。吉備は大和に従属したと解釈できる。大和武尊の記述はある程度考証ができる。

式年遷宮は20年ごとに神社を建て替えるもので、690年(持統天皇時)から行われている。途中120年間遷宮が行われていない時があった。終戦後は民間の浄財(現在価格で500億円)を集めて1953年遷宮が行われた。式年遷宮により、技術が伝承されていることはよく知られている。

②大和・飛鳥

大和には多くの古墳群がある。西田輝彦技術士は、飛鳥村に住んでおり、長年、高松塚の彩色図画の保存を文化庁が誤ったため、カビなどが発生し、同時に退色が激しいとしている。技術者である地元住民として、窒素ガス封入などである程度改善できると、保存の提案活動を続けている。

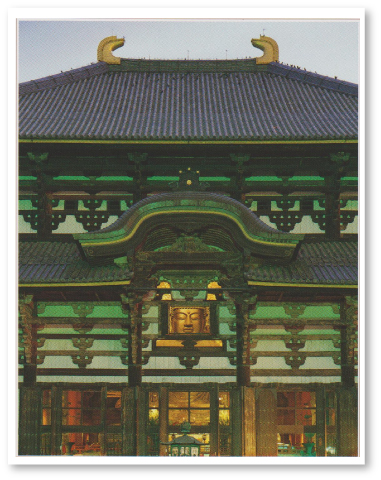

昨年は平城遷都(奈良)1300年で、平城京遺跡に大極殿が再建されるなど賑やかであった。奈良在住の友人の技術士から、珍しい絵葉書を送って頂いた。大仏御開帳ということで、屋外から年2回(

③天皇家のルーツに繋がる話

賀茂(鴨)一族

多彩な芸術家である伴野久美子さんのお世話で続けている勉強会で、京都の上鴨、下鴨神社で有名な賀茂(加茂、鴨)一族のお話をご子孫の市忠顕氏(賀茂文化研究会)から伺った。賀茂一族は全国に勢力を伸ばしていることから特別な存在として、天皇家などとの係わりを持っている。その歴史をお聞きしたが、古事記、日本書紀、伊勢神宮の歴史に符合する内容が多くあった。また、賀茂競馬(くらべ馬)は11世紀末に始まり、現在も続いている。

泉涌寺(せんにゅう寺)

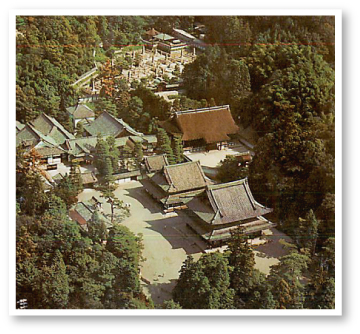

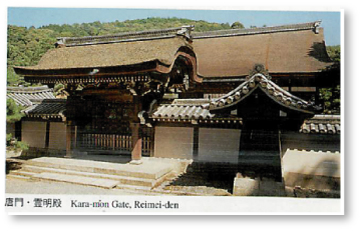

京都駅から至近距離に御寺(みてら)・泉涌寺がある。高校の同窓生がご縁があって10数名を招待してくださり、一員に加わった。天皇の菩提寺であり、歴代天皇の位牌が祭られている。従来から天皇家も神社とお寺の両方を信仰されているのである。霊明殿には今上(平成)天皇・妃殿下が5回もお参りされている。孝明、明治、大正、昭和天皇及び皇后のご位牌は、一般人は拝観できないが、何と私たちは特別ご縁があってか、蝋燭をつけてお祈りさせて頂けた。

天皇家のルーツ

泉涌寺にお参りした翌日、菅原ゼミという勉強会の場で、日通旅行OBで現在も旅行カウンセラーとして活躍され、また、和歌山県九度山町で旅館を経営されている中川明さんの講演「シルクロード伝説」をお聞きした。日本人のルーツはどこから来ているのかということが中心テーマである。天皇家のルーツは韓国南西部の百済にあること、現地調査により天皇家の守り神であるやた烏と同じデザインの鳥があるなど、興味深い話であった。その中で、泉湧寺の話が出てきたのには驚かされた。歴史が身近に感じられた。

大仏御開帳[東大寺] 友人からの絵葉書より

(上) 泉湧寺

(下) 歴代天皇のご位牌を祀っている零明殿

画像出典 : リーフレットより